title 대전들과 그냥 서울

year 2025 여름호

publish 민음사 릿터(Littor)

year 2025 여름호

publish 민음사 릿터(Littor)

고향 없는 시대에 고향 만들기

고향으로 돌아가고 싶다는 생각을 한 지도 제법 오래되었다. 일곱 살까지 읍 단위의 마을에서 살다가 여덟 살에 서울로 와 지금까지 지내고 있으니 고향에서 지낸 세월보다 서울에서 보낸 시간이 네 배 가까이 되는데도 이 커다란 도시에는 영 소속감이 들지 않는다. 내게 남은 고향의 흔적으로는 할아버지 할머니의 논과 텃밭에 대한 기억과 충청도 특유의 느린 말씨 정도뿐이다. 그럼에도 언젠가 돌아가리라고 막연히 다짐하게 되는 이 마음은 과연 실체가 있는 건가? 다른 사람들은 어떤 생각으로 살고 있나? 고향은 여전히 유효한 개념일까? 아니 이런 것들에 앞서 2025년 지금, 고향은 우리에게 어떤 의미할까?

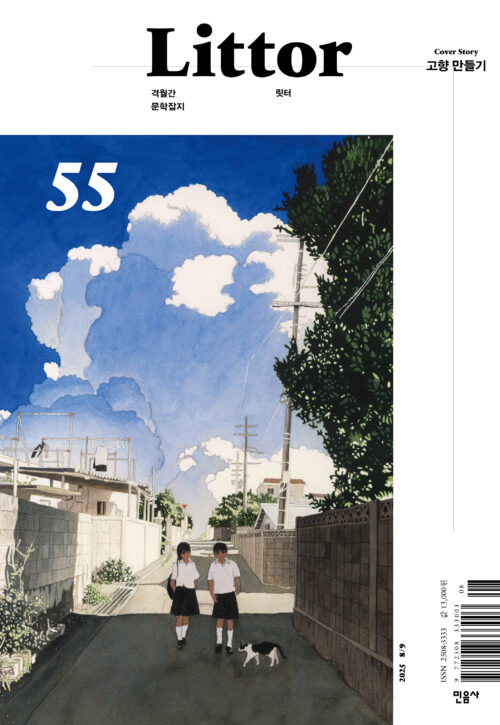

《릿터》 55호 커버스토리 주제는 ‘고향 만들기’다. 소설가 남궁지혜는 고향이라는 개념을 둘러싼 세대 간 이해 차이를 짧은 소설로 그렸다. 고향을 돌아갈 장소로 이해하는 아빠와 돌아갈 관계로 받아들이는 딸 사이의 거리감이 그들에게 결핍된 실존적 상실을 보여 주는 한편, 우리에게 고향을 정의하는 새로운 언어가 필요함을 역설한다. 철학자 이성민은 고향의 정의를 태어난 곳으로 한정하는 대신 애착을 느끼게 된 장소 등으로 확장할 필요성을 짚는다. 영화평론가이자 인터넷 밈 연구자 김경수는 과거에서 발굴된 다종다양한 인터넷 밈 문화에서 현대인이 앓고 있는 정신적 고향의 부재 및 수많은 정보와 사건이 난립하는 세계 이면의 허무를 발견하고, 건축가 이윤석은 자전적 경험들을 바탕으로 상대와의 ‘거리 재기 게임’으로서의 고향에 대한 감각을 재구성한다. 이제 고향은 타고나는 조건이 아니라 후천적인 성과물의 영역에 속하는지도 모르겠다.

문학평론가 오혜진은 유년기의 어느 시절, 어느 공간을 집어 올린다. 1990년대 용산 미군 부대에서 성행하였던 영어 과외 경험에 대한 그의 회상은 막연한 그리움의 대상으로서의 고향 대신 두려움과 부끄러움을 처음 알려 준 공간으로서의 고향을 제시한다. 한국게이인권운동단체 ‘친구사이’ 운영위원 김대현은 ‘고향 비슷한 곳’으로서의 이태원에 대해 쓴다. 그곳은 자신이 가장 자연스러울 수 있는 장소이자 “노는 것이 운동이 되는” 곳으로서, 정체성이 투영된 공간으로서 고향의 의미를 부각한다. 이렇듯 고향, 고향이되 고향이 아닌 곳, 혹은 고향 비슷한 곳에 대한 의미는 각기 다른 삶을 통해 끊임없이 재정의되고 있다. 문학평론가 이희우가 보여 주는 모니카 마론의 소설 『슬픈 짐승』은 삶의 단단한 터전으로서의 고향을 소유한 자와 그렇지 못한 자의 태도가 어떻게 다른지를 분석하며 우리에게 질문한다. 나에게 고향은 ‘무엇’인가.

편집자 리뷰 중

고향으로 돌아가고 싶다는 생각을 한 지도 제법 오래되었다. 일곱 살까지 읍 단위의 마을에서 살다가 여덟 살에 서울로 와 지금까지 지내고 있으니 고향에서 지낸 세월보다 서울에서 보낸 시간이 네 배 가까이 되는데도 이 커다란 도시에는 영 소속감이 들지 않는다. 내게 남은 고향의 흔적으로는 할아버지 할머니의 논과 텃밭에 대한 기억과 충청도 특유의 느린 말씨 정도뿐이다. 그럼에도 언젠가 돌아가리라고 막연히 다짐하게 되는 이 마음은 과연 실체가 있는 건가? 다른 사람들은 어떤 생각으로 살고 있나? 고향은 여전히 유효한 개념일까? 아니 이런 것들에 앞서 2025년 지금, 고향은 우리에게 어떤 의미할까?

《릿터》 55호 커버스토리 주제는 ‘고향 만들기’다. 소설가 남궁지혜는 고향이라는 개념을 둘러싼 세대 간 이해 차이를 짧은 소설로 그렸다. 고향을 돌아갈 장소로 이해하는 아빠와 돌아갈 관계로 받아들이는 딸 사이의 거리감이 그들에게 결핍된 실존적 상실을 보여 주는 한편, 우리에게 고향을 정의하는 새로운 언어가 필요함을 역설한다. 철학자 이성민은 고향의 정의를 태어난 곳으로 한정하는 대신 애착을 느끼게 된 장소 등으로 확장할 필요성을 짚는다. 영화평론가이자 인터넷 밈 연구자 김경수는 과거에서 발굴된 다종다양한 인터넷 밈 문화에서 현대인이 앓고 있는 정신적 고향의 부재 및 수많은 정보와 사건이 난립하는 세계 이면의 허무를 발견하고, 건축가 이윤석은 자전적 경험들을 바탕으로 상대와의 ‘거리 재기 게임’으로서의 고향에 대한 감각을 재구성한다. 이제 고향은 타고나는 조건이 아니라 후천적인 성과물의 영역에 속하는지도 모르겠다.

문학평론가 오혜진은 유년기의 어느 시절, 어느 공간을 집어 올린다. 1990년대 용산 미군 부대에서 성행하였던 영어 과외 경험에 대한 그의 회상은 막연한 그리움의 대상으로서의 고향 대신 두려움과 부끄러움을 처음 알려 준 공간으로서의 고향을 제시한다. 한국게이인권운동단체 ‘친구사이’ 운영위원 김대현은 ‘고향 비슷한 곳’으로서의 이태원에 대해 쓴다. 그곳은 자신이 가장 자연스러울 수 있는 장소이자 “노는 것이 운동이 되는” 곳으로서, 정체성이 투영된 공간으로서 고향의 의미를 부각한다. 이렇듯 고향, 고향이되 고향이 아닌 곳, 혹은 고향 비슷한 곳에 대한 의미는 각기 다른 삶을 통해 끊임없이 재정의되고 있다. 문학평론가 이희우가 보여 주는 모니카 마론의 소설 『슬픈 짐승』은 삶의 단단한 터전으로서의 고향을 소유한 자와 그렇지 못한 자의 태도가 어떻게 다른지를 분석하며 우리에게 질문한다. 나에게 고향은 ‘무엇’인가.

편집자 리뷰 중